조기위암 수술을 하는 의사의 책무

(1) 위 절제술 과정 문합부 누출 주의

위 절제술 과정에서 문합부 누출을 방지하기 위해서는 문합부가 너무 긴장되지 않도록 하고, 혈류가 충분히 공급되는지 확인하면서 문합을 실시해야 한다.

위절제술 과정에서 문합부 누출이 발생하면 소화관 밖으로 유출된 장 내용물에 의한 국소 염증과 농양형성으로 인한 복통, 발열, 백혈구 증가, C 반응성 단백 증가 등의 염증 소견이 나타나고 배액관으로 혼탁액이나 소화관 내용물이 배출될 수 있다.

(2) 이상증상 경과관찰 및 신속한 처치 책무

만약 위 절제술을 받은 환자가 복통, 발열 등의 증상을 호소할 경우 의료진으로서는 신속하게 이상증상의 원인을 파악하기 위해 혈액검사, CT 촬영 등의 검사를 실시하고, 지속적으로 경과관찰을 하면서 적절한 처치를 통해 후유증이 확대되는 것을 방지해야 할 주의의무가 있다.

(3) 혈관 손상 방지 주의의무

만약 흉강 내 배액관을 삽입하거나 제거할 때에는 늑간정맥 손상을 막기 위해 늑골 상연 부위로 시술해 늑간정맥 손상이 발생하지 않도록 주의를 기울여야 한다.

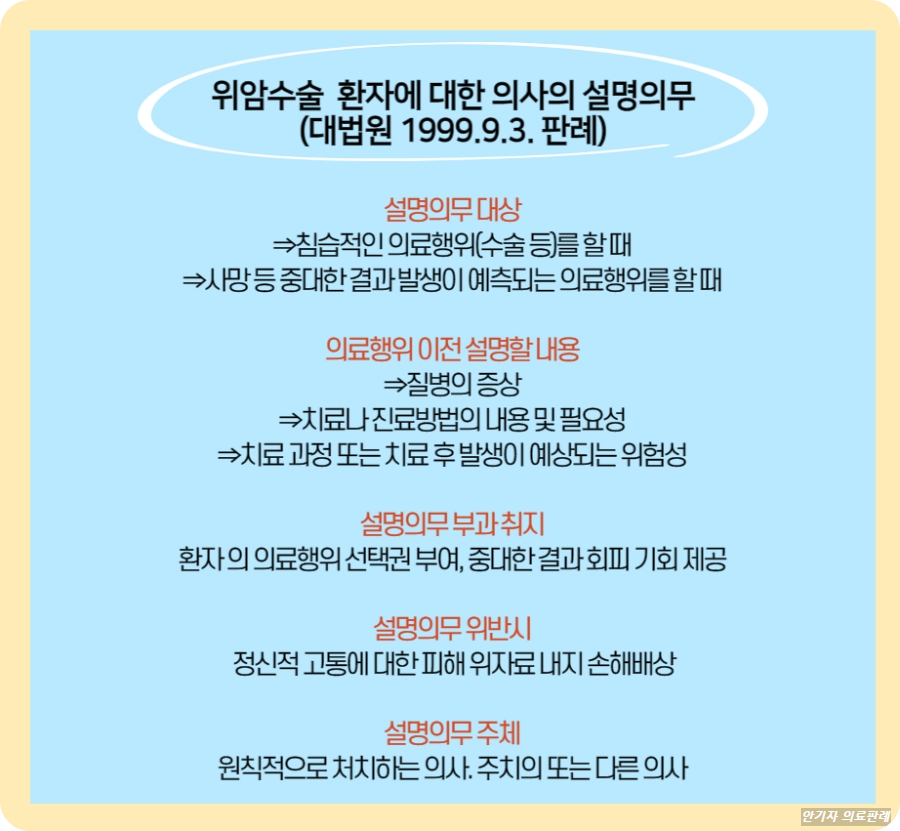

(4) 설명의무

의료진은 위암수술을 하기에 앞서 수술의 필요성, 다양한 수술방법과 각각의 장단점, 수술로 인해 발생할 수 있는 복막염, 문합부 누출 및 수술부위 협착 등의 합병증 발생 가능성을 상세하게 설명해 환자가 수술을 받을지 여부를 결정할 수 있도록 할 주의의무가 있다.

아래 사례는 조기 위암 판정 아래 복강경 위절제술을 시행한 후 문합부 누출에 이어 배액관 삽입 과정 혈관 손상으로 혈흉, 대량출혈이 발생해 안타깝게도 사망에 이른 사안이다.

위암수술 후 대량출혈로 사망한 사례

환자는 위암이 의심된다는 건강검진 결과에 따라 피고 J병원에 내원해 위내시경검사와 조직검사를 받은 결과 조기 위암 판정을 받았다. 이에 환자는 복강경 근치적 위절제술을 받기 위해 피고 병원에 입원했다.

피고 병원 의료진은 11월 1일 복강경 보조 아래 근치적 위절제술을 시행한 뒤 수술 부위 관리와 통증 관리 및 보존적 치료를 시행했다.

그런데 환자는 수술 당일인 11월 1일, 2일 수술 부위에 쑤시는 통증을, 3일부터 수술 부위 통증 및 복부 팽만감을 호소했다. 이에 의료진은 진통제와 항생제를 투여하고, 복부 X-ray 촬영 등을 시행하며 경과를 관찰했다.

이후 환자는 11월 4일 혈액검사 결과 백혈구 수치가 정상범위를 벗어난 15,000/μL로 측정되었는데 6일에는 통증이 더 심해지지 않는다고 말했고, 8일에는 복부 불편감을 호소하지 않고 수면했다.

의료진은 7일 흉부 X-ray 검사 결과 양측 폐에 흉수가 관찰되었지만 혈액검사 결과 백혈구 수치가 정상범위 안에 있고, 환자에게 발열 등의 소견이 발견되지 않자 8일 퇴원하도록 했다.

환자는 다음 날인 9일 수술 부위 통증을 호소하며 다른 병원에 입원해 진통제 처방을 받고 방사선 촬영 결과 유리공기 소견과 수술 부위 통증이 지속되자 복부 통증과 팽창을 호소하며 다시 피고 병원 응급실에 내원했다.

의료진은 11월 14일 복부 x-ray 검사, CT 검사를 한 결과 위십이지장 문합부의 누출로 인한 복막염, 다량의 복수와 유리공기 소견을 확인했고, 15일 복수 배출을 위해 경피적 도관배액술을 시행하고, 항생제를 투여하면서 상태를 관찰했다.

의료진은 19일 배액관을 통해 농(PUS)이 배출되자 복막염이 악화되었음을 확인한 후 항생제, 해열제, 진통제를 투여했다.

의료진은 11월 29일 양측 흉강 내 흉수를 제거하기 위해 흉강천자를 시행해 우측 흉강에서 450cc, 좌측 흉강에서 550cc의 흉수를 배출했는데 그 이후에도 우측 흉강 내 흉수 발생이 지속되자 경피적 배액관을 삽입해 흉수를 지속적으로 배액 시키다가 12월 2일 배액관을 제거했다.

의료진은 12월 2일 상부위장관조영술을 한 결과 문합부 누출 현상이 발견되지 않았지만 문합부 협착 소견이 발견되자 문합 부위를 넓혀주기 위해 내시경적 스텐트 삽입술을 시행했다.

의료진은 복막염으로 인해 환자의 흉강 내 흉수의 양이 계속 증가하자 12월 8일 양쪽 흉강으로 경피적 배액관을 재삽입해 흉수를 지속적으로 배액하다가 12월 10일 우측 흉강에 삽입된 배액관을 제거했다.

늑간정맥 손상으로 혈흉 발생 확인

그런데 그 직후 환자의 흉통이 지속되고, 혈압이 80/50mHg까지 저하되자 흉부 X-ray 검사를 시행했고, 그 결과 우측 흉강에 다량의 혈흉이 발생한 소견이 관찰되자 흉강에 흉관을 삽입해 5,000cc 가량의 혈액을 배액했다.

의료진은 수혈을 실시했지만 흉관을 통한 혈액 배출이 계속되고 이로 인해 저혈량성 쇼크 상태에 이르자 응급으로 시험적 개흉술 및 혈종 제거술을 실시해 늑간정맥 손상으로 혈흉이 발생한 것을 확인한 후 손상된 늑간정맥을 결찰했다.

늑간정맥은 늑골(갈비뼈)의 하연을 따라 주행하고 있어 손상을 예방하기 위해서는 배액관 삽입, 제거 혹은 천자할 때 늑골 상연 부위로 시술하는 것이 중요하고, 마취 및 삽입 등의 시술을 할 때에도 혈관 손상에 따른 출혈 여부를 지속적으로 확인하는 것이 필요하다.

하지만 환자는 상태가 악화되어 직접사인 패혈증, 간접사인 혈흉 및 문합부 누출, 선행사인 위암으로 사망하고 말았다.

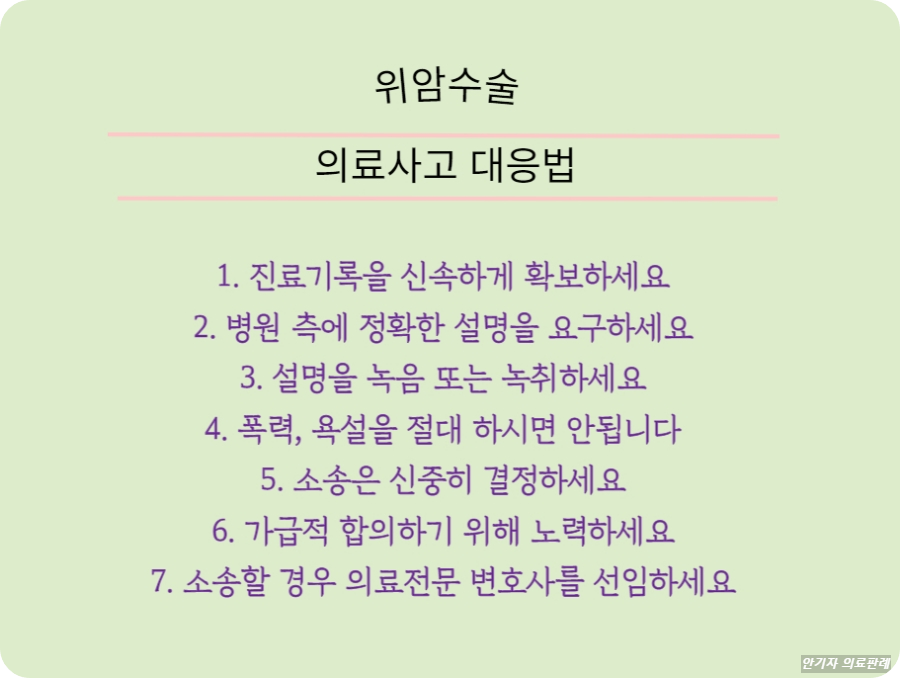

환자 측의 손해배상청구소송 제기

그러자 환자의 유가족들은 피고 병원을 상대로 손해배상청구소송을 제기했다. 유가족들은 피고 병원 의료진이 수술 과정에서 술기상 과실로 문합부 누출 및 협착을 초래한 잘못이 있다고 주장했다.

또 유가족들은 위암 수술 이후 환자에게 복통, 백혈구 증가 등 문합부 누출로 인한 복막염을 의심할 수 있는 증상이 나타났음에도 의료진이 문합부 누출에 관한 검사 없이 환자를 퇴원시킨 잘못이 있다고 지적했다.

이와 함께 유가족들은 흉수를 제거하기 위해 배액관을 삽입, 제거할 때 늑골 상연 부위로 시술해 늑간정맥 손상을 발생시키지 않도록 주의했어야 함에도 술기상의 과실로 환자의 늑간정맥을 손상시켜 다량의 혈흉을 초래한 잘못이 있다고 지적했다.

사건의 쟁점

(1) 환자에게 발생한 문합부 누출 및 협착이 의료진의 수술상 과실에 해당하는지 여부.

(2) 환자가 수술 이후 복통과 혈액검사 상 백혈구 증가 등 복막염을 의심할 수 있는 증상을 보인 상황에서 의료진이 문합부 누출 여부를 확인하기 위한 복부초음파 검사 등을 시행하지 않은 것이 의료상 과실에 해당하는지 여부.

(3) 의료진이 환자에게 흉강에 배액관을 삽입, 제거하는 과정에서 늑간정맥을 손상시킨 것이 의료상 과실에 해당하는지 여부.

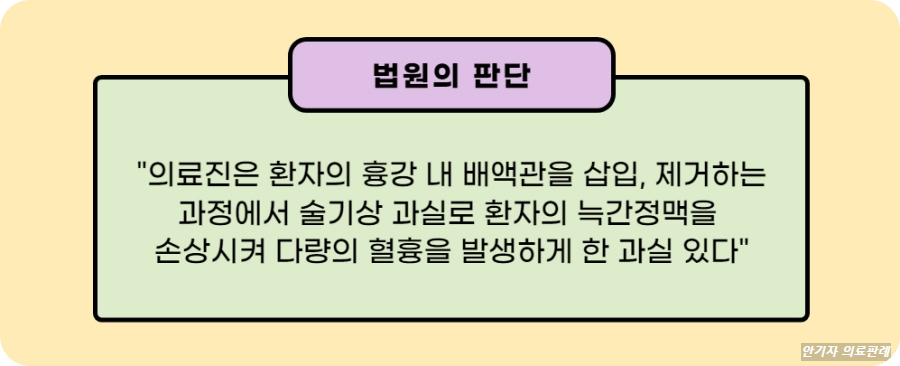

법원의 판단

이 사건에 대해 법원은 피고 병원 의료진에게 일부 과실이 있다고 결론 내렸다. 다음은 법원의 판결 이유를 정리한 것이다.

(1) 수술 문합부 누출 및 협착을 초래한 과실 여부

환자는 수술 후 위십이지장 문합부 누출로 인한 복막염, 다량의 복수와 유리공기 소견이 발견되었고, 12월 2일 복부 X-ray 검사 결과 문합부 협착 소견이 발견되었다.

이 사건 사실조회에 답변한 감정의사는 ‘환자의 복강 내 감염 및 패혈증 원인은 문합부 누출이 가장 유력한 원인으로 보이고, 문합부 누출의 원인으로는 환자의 전신적 요인보다는 국소적 요인과 기술적 인자일 가능성이 더 높아 보인다’고 회신했다.

그러나 이 사건 위암 수술은 통상적인 위암 수술의 방법에 따라 진행된 것으로 보이고, 특별히 수술과정에서 문제가 발생했다고 볼 자료도 없다.

이런 점 등을 종합하면 수술 후 환자에게 문합부 누출 및 협착과 같은 악결과가 발생했다는 사정만으로는 의료진의 수술 술기상 과실이 있었다고 단정하기 어렵다.

또 달리 의료진이 수술 과정에서 환자의 문합부 누출 및 협착을 유발했다고 볼 만한 행위가 있었다는 점을 인정할 증거가 없어 원고들의 이 부분 주장은 이유 없다.

(2) 문합부 누출 검사를 소홀히 한 채 퇴원시킨 과실 여부

환자는 수술 직후부터 수술 부위 통증과 복부 팽만감을 호소했고, 수술 후 혈액검사 결과 백혈구 수치가 정상범위를 벗어났으며, 11월 7일 양측 폐에 흉수가 관찰되었음에도 의료진은 11월 8일 퇴원시켰다.

이와 함께 환자는 11월 14일 문합부 누출로 인한 복막염으로 피고 병원에 재입원해 문합부 누출이 의심되면 복부 CT 수용성 조영제를 이용한 소화관조영술 및 누공조영술, 복부초음파 등의 검사를 시행해 볼 수 있는 사실은 인정된다.

그러나 통상 위절제술 후 문합부 누출이 발생하면 국소염증과 농양 형성으로 인한 복통, 발열, 염증소견 등이 있고, 수술 6일 뒤 백혈구 수치가 정상수치로 회복되었다.

또 환자는 수술 직후 쑤시는 통증을 호소하다가 11월 6일 이후 통증이 더 심해지지 않는다고 했고, 소량의 유리공기가 관찰되기는 했지만 이는 수술 후 흔하게 보일 수 있는 소견이었다.

이런 점을 종합하면 의료진이 수술 후부터 퇴원할 때까지 수술에 따른 문합부 누출 등의 가능성을 의심해 이에 대처하기 위한 복부 CT, 소화관조영술, 복부초음파 등을 시행했어야 하는 상태라고 단정하기 어렵고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

(3) 배액관 삽입 및 제거 중 늑간정맥 손상시킨 과실

환자에 대한 배액관 제거 후 발견된 혈흉의 원인은 늑간정맥의 손상이다.

또 환자의 문합부 누출과 관련된 합병증으로 회복이 완전하지 않은 상태에서 발생한 대량출혈에 따른 저혈량성 쇼크로 인한 순환장애가 각종 장기의 장애 및 패혈증의 악화를 일으켜 결국 사망에 이르렀다고 보인다.

의료진으로서는 흉수 제거를 위한 배액관 삽입 및 제거 시 늑골 상연부위로 시술하는 등 늑간정맥의 손상을 발생시키지 않도록 주의를 기울여야 할 것이다.

그럼에도 환자의 흉강 내 배액관을 삽입 및 제거하는 과정에서 술기상 과실로 환자의 늑간정맥을 손상시켜 다량의 혈흉을 발생하게 한 과실이 있다고 보는 게 타당하다.

또 환자는 문합부 누출로 인한 복막염, 패혈증, 늑간정맥 손상에 따른 혈흉 및 대량출혈로 사망한 사실이 인정되며, 이런 악결과와 의료진의 사실 사이에는 인과관계도 존재한다.

글 번호: 2041990번. 이 사건 판결문이 필요하신 분은 아래 설명대로 이메일 주소를 남겨주시면 됩니다.

2022.06.16 - [안기자 의료판례] - 재발 위암 수술 후 출혈, 중환자실 이송 지연 과실

재발 위암 수술 후 출혈, 중환자실 이송 지연 과실

위암 수술 후 재발해 재수술 환자는 위암으로 부분 위절제술을 받았는데 7년 뒤 건강검진에서 재발된 위암, 담석증, 우관상동맥 근위부의 심한 석회화 침착 등의 진단을 받았다. 환자는 위암 재

dha826.tistory.com

'안기자 의료판례' 카테고리의 다른 글

| 백내장, 당뇨망막병증 수술 후 시력 저하, 실명 (0) | 2023.03.11 |

|---|---|

| 광대뼈, 아래턱 안면윤곽성형 후 통증, 감각저하 (2) | 2023.03.09 |

| 맹장 충수염 증상, 복막염 발생 의사 과실일까? (0) | 2023.03.07 |

| 담석 증상과 합병증, 시술 중 천공으로 패혈증 (0) | 2023.03.06 |

| 뇌수막종 증상과 수술후 뇌경색…의사과실 기준 (2) | 2023.03.02 |